展示会ブースをDIYするときの注意点

おはようございます^^

自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。

10月最終日。雨のお天気。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。

予算がない→ならDIYだ!(それはそれで大変なのよ…)

「展示会のブース、格好良くしたいけどプロに頼むと予算が…」 「かといって、自分たちで作るとショボくなってしまいそうで…」展示会の準備を進める中で、多くの中小企業がこのジレンマに頭を悩ませています。

予算がないなら DIY(Do It Yourself=自分たちでやる)もありです。ただ自分たちでやるのはそれはそれで大変。料理や日曜大工と同じ。自分でやるには知識が必要だし、時間がかかります。そして料理や日曜大工と違って指導書がない!(笑)今日は展示会版DIYを行う際に知っておきたいポイントを解説します。

一体、何に一番お金がかかっているのか

まず展示会のブース装飾費、一体何に一番お金がかかっていると思いますか?

実は最も大きな割合を占め、かつ価格を大きく左右するのは「デザイン費」です。壁面グラフィックのデザイン、説明パネルのレイアウト、キャッチコピーの見せ方…。これらをプロのデザイナーに依頼し形にするための費用が、装飾費を押し上げる最大の要因となっています。

ということは…?

もし、この「デザイン」を自社で内製化できれば(例えば、社内にデザインが得意な方がいる、あるいは社長自身がデザインソフトを使えるなど)、装飾費は劇的に抑えられます。そして、その内製化したデザインを、自分たちの手で形にする手段が「DIY」なのです。

「DIY = デザイン費を内製化し“見せ方”の工夫に自分たちの時間と労力を投資する方法」と捉えてみてください。

低予算DIYブースアイデア

アイデア①:壁面は「布」で劇的に変わる!

殺風景なシステムパネル(レンタル壁)に、デザインを印刷した布=タペストリーを掛けると、ブースはまるで壁面加工を施したような見た目になります。設置も比較的簡単。ここでのポイントは、生地選びとデザイン。そして何より必ず「防炎認定品」を使いましょう。(理由は後述します)

アイデア②:自家製展示台でおしゃれに展示

ホームセンターで手に入る木材を活用してシンプルな棚をDIYすると、自由自在に展示スペースを構築することができます。製品サンプルを自由に触ってもらうコーナーなども、特別な什器がなくても工夫次第で作れます。

アイデア③:「照明」はケチらないで!

スポットライトをいくつか用意し、社名ロゴや主力製品に光を当てることでプロっぽく、そして製品が魅力的に見えます。

アイデア④:手作り感も「味」になる!インタラクティブ要素

以前紹介した「シールアンケートボード」などは、まさに低予算DIYの好例です。来場者が気軽に参加できる「手作り感」のある仕掛けは、むしろ親近感を生み、会話のきっかけを作ってくれます。

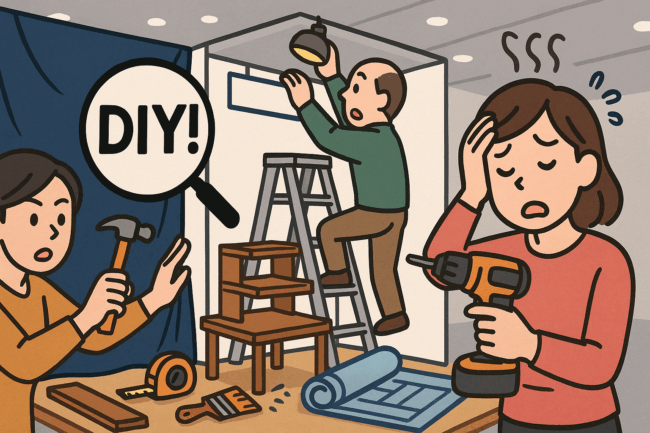

ちょっと待った!DIYブース、3つの“落とし穴”と対策

DIYは一歩間違えると逆効果になったり、最悪の場合ルール違反でペナルティを受けたりすることも…。必ず守ってほしい注意点です。

落とし穴①:「燃えるブース」になっていませんか?

展示会場には消防法規があります。壁面に使う布、木材、これらは原則として「防炎認定」を受けている素材を使う必要があります。ホームセンターで安価に手に入るベニヤ板や、手芸ショップで買える布などは、ほとんどが非対応です。

【対策】 素材購入時や制作会社への発注時に、必ず「これは防炎認定品ですか?」と確認してください。先日書いた防炎規定の記事で紹介した「防炎シール」の有無をチェックしてください。

落とし穴②:「手作り感」が「安っぽさ」になっていませんか?

DIYの良さは温かみですが、それが単なる「素人っぽさ」「安っぽさ」に見えてしまっては逆効果。会社の信頼に関わります。

【対策】 デザインの基本(色の統一感、文字の読みやすさ、情報の整理)は最低限守りましょう。

落とし穴③:「時間」という最大のコストを見落としていませんか?

DIYは、材料費は安くても企画・設計・製作・運搬・設営にかかる「時間」と「労力」は膨大です。

【対策】 社員さんたちが本来の業務を止めてDIY作業に当たる人件費(=時間コスト)を考えたら、本当に安上がりなのか?事前に検討し無理のない範囲で行うことが大切です。現場での設営時間は限られています。簡単に組み立て・撤収できる設計にしておくことも、DIY成功の重要なポイントです。

まとめ

ブース装飾費の大部分を占める「デザイン費」。これを内製化し、DIYという手段で形にすれば、予算がなくても、来場者の心に残る素敵なブースは作れます。

しかし忘れてはいけないのは展示会は多くの人が集まる「公の場」であるということ。安全規則(特に防炎)を守り、来場者に不快感を与えない「最低限のデザイン品質」を保つことは、出展者としてのマナーです。

想いを込めた「自社デザイン」に、しっかりとしたルール遵守の意識を加えて、あなたの会社の魅力を最大限に伝えるブースを作り上げてください。応援しています。

今日もお読みいただきありがとうございます。

中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!

>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします