展活で得られるもう一つの大切な“気づき”

おはようございます^^

自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。

連休が明けました。あまり暑くもならず過ごしやすいGWでしたね。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。

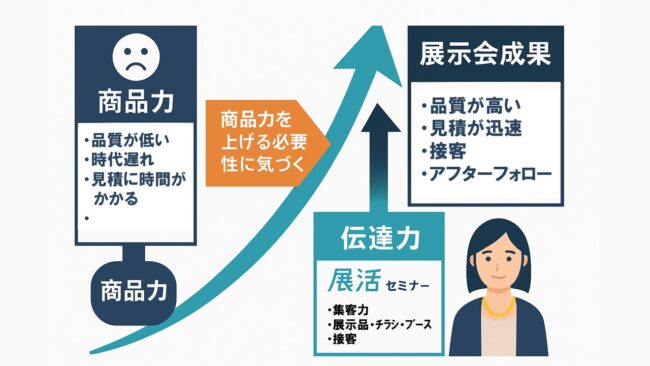

展示会成功の方程式「商品力 + 伝達力」

私がいつも繰り返しお伝えしている、展示会で成果を出すための「絶対法則」があります。私のセミナーや研修に参加してくださった方なら、もう耳にタコができているかもしれません(笑)。

それは展示会の成果は商品力+伝達力の総合点で決まる、ということです。

ここで言う「商品力」とは、単に製品やサービスの品質が良い、価格が安い、というだけではありません。時代のニーズに合っているか、納期は守れるか、そして、お客様からの問い合わせや見積もり依頼に、どれだけスピーディーに対応できるか、といった社内体制も含めた「総合的な製品・サービスそのものの力」のことです。

一方、「伝達力」とは商品やサービスの価値を、対象者となるお客さまに的確に「伝える力」のこと。どんなふうに見せ方を工夫するか、どんな言葉で説明するか、どんなチラシやパネルを作るか、そしてどんな風に接客し、展示会後にどうフォローするか、といった要素が含まれます。

この2つの力、どちらか一方だけが100点満点でもダメなんです。 商品力がどんなに高くても、伝達力が0点なら、その価値は誰にも伝わらず、成果は出ません。 逆に、伝達力だけを磨いても、肝心の商品力が低ければ、お客様をがっかりさせてしまい、結局は成果に繋がりません。 必ず「総合点」で考えること。これが、展示会成功のキモなのです。

展活セミナーは「伝達力」を徹底的に鍛える場

そして私が展活セミナーや個別指導で、責任を持ってみっちりお教えし、徹底的に鍛え上げているのは、この方程式のうち「伝達力」の部分です。

どんなに素晴らしい技術や製品(高い商品力)を持っていても、それがお客さまに「刺さる」形で伝わらなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。 だからこそ、「誰に」「何を」「どう見せて」「どう伝えるか」という出展コンセプトの明確化から、見込み客の足を止めるチラシやキャッチコピーの作り込み、効果的なブースレイアウト、課題を引き出す接客トーク、そして成果に繋げるための展示会後のフォローアップまで、「伝達力」を鍛えるためのノウハウを、お伝えしています。

でも…展示会で見えてくる「もう一つの課題」

しかし、です。 展活セミナーで一生懸命「伝達力」を磨き上げ、「よし、これでバッチリだ!」と自信を持って展示会に臨んだ企業さんが、そこで予想外の壁にぶつかる、あるいは自社の「弱点」に気づかされるケースが、実は非常に多いのです。

それが、自社の「商品力」に関するリアルな課題です。 普段の業務の中ではなかなか気づけなかったり、あるいは「まあ、こんなものかな」と見過ごしてきたりした部分が、展示会という、多くのお客さまや競合他社と比較される場で、ありありと浮かび上がってくることがあるんですね。

具体例:「見積が遅い」は商品力が低いということ

例えば、こんなケースがあります。 展示会で、ある部品メーカーさんが、大手企業の開発担当者から非常に具体的な引き合いを受けました。「すぐにでも試作の仕様を詰めたいので、まずは概算見積をください!」とお客様はかなり前向き。これは大きなチャンスです!

ところが…

- 社内の技術部門に確認が必要で、その担当者が多忙…

- コスト計算に時間がかかり、上司の承認もなかなか下りない…

- あれこれしているうちに、お客様に見積を提出できたのは、なんと1ヶ月後…

その結果、 引き合いから1週間でサッと見積を出してきた競合他社がいたら…。お客さまはそちらに決めてしまいますよね。

これは、単に「社内の手続きが遅い」という問題でしょうか? いいえ、お客様の視点から見れば、「欲しいと思った時に、すぐに対応してくれない会社」であり、それは「対応力が低い」と判断されます。つまり、このケースでは、製品そのものの品質以前に、「商品力」が低いと見なされてしまうのです。

製品の品質や価格だけでなく、こうした顧客対応のスピードや、それを可能にする社内体制も、お客様にとっては重要な「商品力」の一部なのだということを、私たちは展示会をとおして気づくことになります。

「気づき」こそ成長のチャンス!展活がもたらす好循環

展示会という場で、こうした自社の「商品力」に関する課題、つまり「弱み」に「気づく」こと。 これって、実はものすごく価値のあることだと、私は思っています。だって、気づかなければ、改善のしようがないのですから。

考えてみてください。

- 展活セミナーで「伝達力」は確実に向上しています。

- その上で臨んだ展示会本番で、「商品力」の課題(弱点)に気づく。

- 展示会後、その課題と真摯に向き合い、次の展示会までに改善策を実行する。 (例:見積もりプロセスを見直し、社内ルールを変えて、1週間で提出できる体制を構築する)

このサイクルをしっかりと回すことができれば、どうなるでしょう? 「伝達力」も「商品力」も、両方が着実に向上していきますよね。 そうなれば、「総合点」は高まり、展示会の成果は、以前とは比べ物にならないくらい大きくなるはずです。

つまり展活は「伝達力」を直接的に磨き上げる場であると同時に、自社の「商品力」と真剣に向き合い、それを改善・向上させるための、非常に重要な「きっかけ」を提供する場でもあるのです。この「気づき」を得られることこそ、展活のもう一つの大きな価値だと私は考えています。

まとめ:展示会を「成長エンジン」に!

展示会で継続的に、そしてより大きな成果を出し続けるためには、「伝達力」と「商品力」という両輪を、常に意識し、改善し続けていくことが不可欠です。どちらか一方だけでは、すぐに限界が来てしまいます。

ぜひ、皆さんの会社でも、展示会を単なる「製品を売る場」「名刺を集める場」としてだけでなく、自社の強みと弱みを客観的に見つめ直し、会社全体を成長させるための強力な「エンジン」として、最大限に活用していただきたいと願っています。

展活はその「エンジン」を力強く始動させるための、最初のきっかけとなるはず。

さて、あなたの会社の「商品力」、そして「伝達力」。 客観的に見て、今、何点くらいでしょうか? そして、その総合点の結果は…?

今日もお読みいただきありがとうございます。

中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!

>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします